Es una idea que se le ocurre a todo jugador de videojuegos en algún momento: ¿Y si el extraño estado de hiperconcentración en el que entro cuando juego en mundos virtuales pudiera aplicarse de algún modo al mundo real?

Es una pregunta muy razonable que suele plantearse durante tareas especialmente difíciles o tediosas en el espacio físico (escribir ensayos, por ejemplo, o hacer la declaración de la renta). Al fin y al cabo, la vida es dura. Y aunque los videojuegos también lo son, hay algo casi mágico en la forma en que pueden promover episodios sostenidos de concentración y resolución sobrehumanas.

Para algunos, este fenómeno despierta el interés por los estados de flujo y la inmersión. Para otros, es simplemente una razón para jugar más. Para un puñado de consultores, gurús de las start-ups y diseñadores de juegos a finales de la década de 2000, se convirtió en la clave para liberar nuestro verdadero potencial humano.

En su charla TED de 2010, "Jugar puede hacer un mundo mejor", la diseñadora de juegos Jane McGonigal llamó a este estado de compromiso "productividad dichosa". "Hay una razón por la que el jugador medio de World of Warcraft juega 22 horas a la semana", dijo. "Cuando jugamos, sabemos que somos más felices trabajando duro que relajándonos o pasando el rato. Sabemos que, como seres humanos, estamos optimizados para realizar un trabajo duro y significativo. Y los jugadores están dispuestos a trabajar duro todo el tiempo".

El argumento básico de McGonigal era el siguiente: haciendo que el mundo real se pareciera más a un videojuego, podríamos aprovechar la productividad dichosa de millones de personas y dirigirla hacia algunos de los problemas más espinosos de la humanidad, como la pobreza, la obesidad y el cambio climático. Los detalles exactos de cómo conseguirlo eran un poco vagos (¿jugando más?), pero su objetivo estaba claro: "Mi meta para la próxima década es intentar que sea tan fácil salvar el mundo en la vida real como lo es salvarlo en los juegos en línea".

Aunque la palabra "gamificación" nunca salió a colación durante su charla, para entonces cualquiera que siguiera el circuito de las grandes ideas (TED, South by Southwest, DICE, etc.) o utilizara la nueva aplicación Foursquare estaría familiarizado con la idea básica. Definida en términos generales como la aplicación de elementos y principios de diseño de juegos a actividades no lúdicas —pensemos en puntos, niveles, misiones, insignias, tablas de clasificación, bucles de refuerzo, etc.—, la gamificación ya se anunciaba como una nueva herramienta revolucionaria para transformar la educación, el trabajo, la salud y la forma física, y muchas otras facetas de la vida.

En lugar de liberarnos, la gamificación resultó ser una herramienta más de coerción, distracción y control.

Añadir "salvar el mundo" a la lista de beneficios potenciales era quizá inevitable, dada la prevalencia de ese tema en los argumentos de los videojuegos. Pero también se refería a la premisa fundamental de la gamificación: la idea de que la realidad está rota de algún modo. Según McGonigal y otros defensores de la gamificación, el mundo real no es suficientemente atractivo y motivador, y con demasiada frecuencia no nos hace felices. La gamificación promete remediar este defecto de diseño diseñando una nueva realidad que transforme las partes aburridas, difíciles y deprimentes de la vida en algo divertido e inspirador. Estudiar para los exámenes, hacer las tareas domésticas, usar el hilo dental, hacer ejercicio, aprender un nuevo idioma… no había límite a las tareas que podían convertirse en juegos, haciendo que todo fuera mejor en la vida real.

Hoy vivimos en un mundo innegablemente gamificado. Nos levantamos y nos movemos para cerrar anillos de colores y conseguir logros en nuestros relojes inteligentes; meditamos y dormimos para recargar las pilas de nuestro cuerpo; plantamos árboles virtuales para ser más productivos; perseguimos "me gusta" y "karma" en las redes sociales y tratamos de alcanzar la conexión social deslizando el dedo. Y, sin embargo, a pesar de todos los elementos de gamificación que se han injertado en nuestras vidas, el mundo más esperanzador y colaborativo que la gamificación prometió hace más de una década parece más lejano que nunca. En lugar de liberarnos de la monotonía y maximizar nuestro potencial, la gamificación ha resultado ser una herramienta más de coerción, distracción y control.

Una estafa

No se trataba de un resultado imprevisible. Desde el principio, un pequeño pero ruidoso grupo de periodistas y diseñadores de juegos advirtieron contra el pensamiento de cuento de hadas y la visión simplista de los videojuegos que veían en el concepto de gamificación. Adrian Hon, autor de You’ve Been Played, un libro reciente que relata sus peligros, fue uno de ellos.

"Como alguien que estaba creando los llamados 'juegos serios' en el momento en que el concepto estaba despegando, sabía que muchas de las afirmaciones que se hacían sobre la posibilidad de que los juegos transformaran el comportamiento de las personas y cambiaran el mundo eran completamente exageradas", afirma.

Hon no es un polemista visceral. Neurocientífico de formación que se dedicó al diseño y desarrollo de juegos, es el cocreador de Zombies, Run!, una de las aplicaciones de fitness gamificadas más populares del mundo. Aunque sigue creyendo que los juegos pueden beneficiar y enriquecer aspectos de nuestras vidas ajenos al juego, Hon afirma que un enfoque único para todos está abocado al fracaso. Por eso está firmemente en contra tanto de la superposición superficial de puntos genéricos, tablas de clasificación y misiones sobre las actividades cotidianas como de las formas más coercitivas de gamificación que han invadido el lugar de trabajo.

Irónicamente, son estos usos amplios y variados los que hacen que sea tan difícil criticar esta práctica. Como señala Hon en su libro, la gamificación siempre ha sido un objetivo en rápida evolución, que ha variado drásticamente en escala, alcance y tecnología a lo largo de los años. A medida que el concepto ha evolucionado, también lo han hecho sus aplicaciones, ya se trate de la mecánica de juego que ahora anima a los usuarios de aplicaciones de citas a seguir deslizando el dedo, de las "misiones" que obligan a los agotados conductores de Uber a completar unos cuantos viajes más o de la utópica ambición de utilizar la gamificación para salvar el mundo.

Del mismo modo que la falta de una definición fija de la inteligencia artificial hace que sea fácil desestimar cualquier crítica por no abordar otra posible definición, lo mismo ocurre con las diversas interpretaciones de la gamificación. "Recuerdo dar charlas críticas con la gamificación en conferencias sobre gamificación, y la gente se me acercaba después y me decía: 'Sí, la gamificación mala es mala, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo gamificación de la buena'", dice Hon. (No lo hacían).

Para algunos críticos, la idea misma de "gamificación buena" era anatema. Su principal queja con el término y la práctica era, y sigue siendo, que tiene poco o nada que ver con los juegos reales.

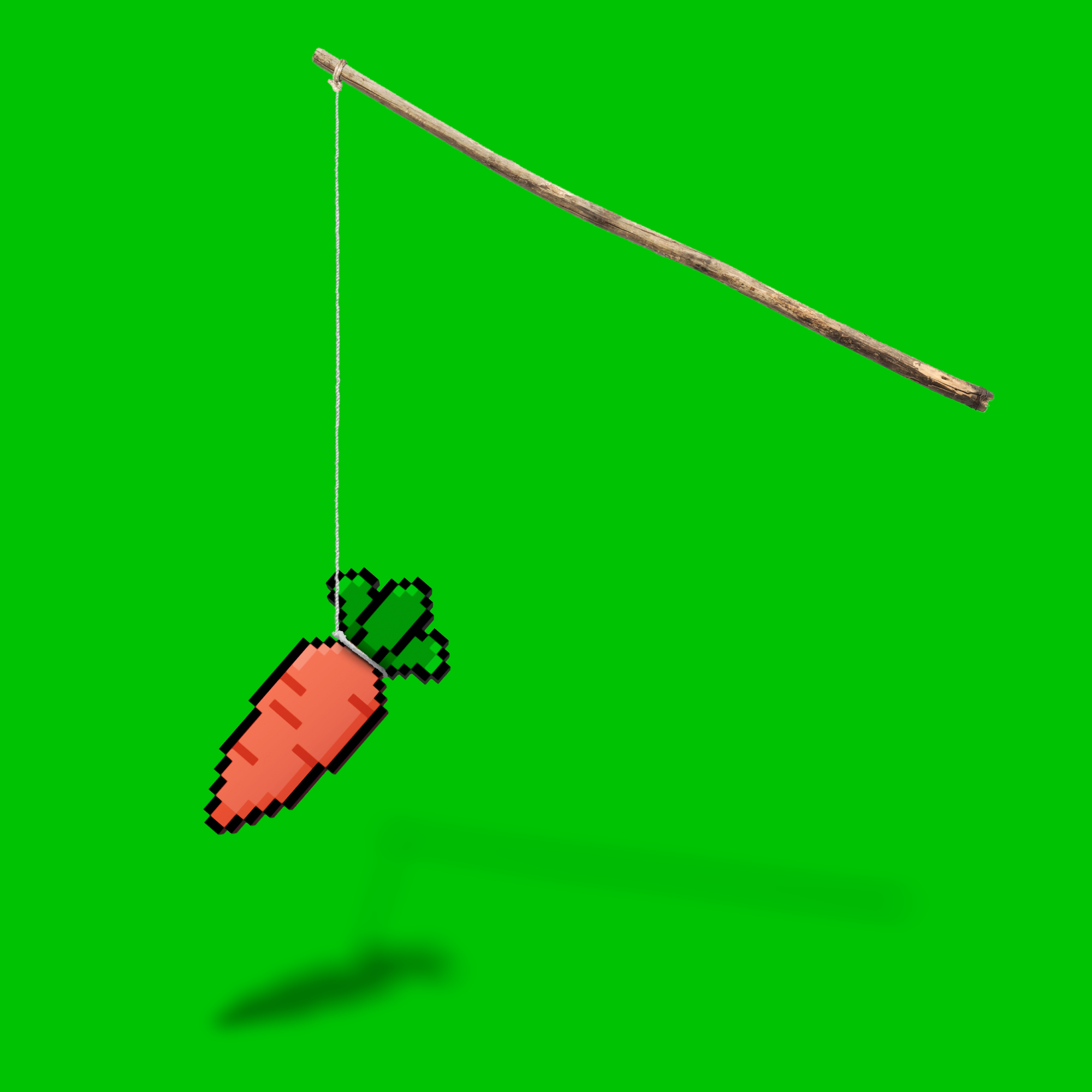

"Un juego tiene que ver con el juego, la disrupción, la creatividad, la ambigüedad y la sorpresa", escribió Jeff Watson, diseñador de juegos, escritor y profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (Los Ángeles, California, EE UU). La gamificación trata de todo lo contrario: lo conocido, lo identificable, lo cuantificable. "Se trata de 'registrarse', de ser rastreado… [y] de volverse más regimentado. Es un sistema de vigilancia y disciplina, un lobo con piel de cordero. Cuidado con su señuelo".

Otra diseñadora de juegos, Margaret Robertson, ha argumentado que la gamificación debería llamarse en realidad "puntificación": "Lo que actualmente denominamos gamificación es, de hecho, el proceso de tomar lo que es menos esencial para los juegos y representarlo como el núcleo de la experiencia. Los puntos y las insignias no tienen una relación más estrecha con los juegos que la que tienen con los sitios web y las aplicaciones de fitness y las tarjetas de fidelización".

Para el escritor y diseñador de juegos Ian Bogost, todo el concepto equivalía a un truco de marketing. En un ensayo ya famoso publicado en el Atlantic en 2011, comparó la gamificación con la definición de mentira del filósofo moral Harry Frankfurt, es decir, una estrategia destinada a persuadir o coaccionar sin tener en cuenta la verdad real.

"La idea de aprender o tomar prestadas lecciones del diseño de juegos y aplicarlas a otras áreas nunca fue el problema para mí", me dijo Bogost. "Más bien, se trataba de no hacer eso: reconocer que hay algo misterioso, poderoso y convincente en los juegos, pero en lugar de hacer el trabajo duro, no hacer nada en absoluto y huir con el espíritu de la forma".

Gamificando el sistema

Entonces, ¿cómo ha llegado un término engañoso para un proceso incomprendido que probablemente no sea más que pamplinas a infiltrarse en prácticamente todas las facetas de nuestras vidas? No hay una respuesta sencilla. Pero el meteórico ascenso de la gamificación empieza a tener mucho más sentido cuando se analiza el periodo en el que nació la idea.

Los últimos años de la década de 2000 y los primeros de 2010 fueron, como muchos han señalado, una especie de punto álgido del optimismo tecnológico. Tanto dentro como fuera de la industria tecnológica, existía la sensación de que la humanidad por fin había resuelto una serie de problemas difíciles y que la tecnología iba a ayudarnos a encontrar soluciones. La Primavera Árabe floreció en 2011 con la ayuda de plataformas como Facebook y Twitter, el dinero era más o menos gratis y los artículos sobre "____ puede salvar el mundo" eran multitud (con ____ siendo de todo, desde "comer bichos" hasta "design thinking").

También fue la época de la regla de las 10.000 horas de éxito, la larga cola, la semana laboral de cuatro horas, la sabiduría de las multitudes, la teoría del empujoncito y otras teorías muy simplistas (o, a menudo, directamente erróneas) sobre el funcionamiento de los seres humanos, internet y el mundo.

"De repente, había dinero de capital de riesgo y todo tipo de personas importantes y con mucho poder adquisitivo que aparecían en las conferencias de desarrolladores de juegos".

Ian Bogost, autor y diseñador de juegos

Añadir los videojuegos a esta embriagadora mezcla de optimismo dio a la industria del videojuego algo que llevaba tiempo buscando pero que nunca había conseguido: legitimidad. A pesar de su ascenso en la cultura popular —y en camino de eclipsar a las industrias del cine y la música en términos de ingresos—, los videojuegos seguían considerándose en gran medida una forma de entretenimiento frívola, que mermaba la productividad y fomentaba la violencia. De la noche a la mañana, la gamificación lo cambió todo.

"En la comunidad de desarrolladores de juegos existía una mentalidad de oveja negra, la sensación de que lo que habíamos estado haciendo durante décadas era una broma para la gente", dice Bogost. "De repente, había dinero de capital riesgo y todo tipo de personas importantes y con un alto poder adquisitivo que acudían a las conferencias de desarrolladores de juegos, y fue como: 'Por fin alguien se da cuenta. Se dan cuenta de que tenemos algo que ofrecer'".

No era solo un halago, era embriagador. La gamificación tomó una actividad ridiculizada y la transformó en una fuerza de cambio positivo, una forma de mejorar el mundo real. Aunque los llamamientos entusiastas a "construir una capa de juego sobre la realidad" pueden sonar distópicos para muchos de nosotros hoy en día, el sentimiento no tenía necesariamente el mismo trasfondo ominoso a finales de los años 2000.

Combinando la reformulación cultural de los juegos con una serie de tecnologías más baratas y rápidas —GPS, internet móvil ubicuo y fiable, potentes smartphones, herramientas y servicios de la Web 2.0—, se podría decir que teníamos todos los ingredientes necesarios para el auge de la gamificación. En un sentido muy real, la realidad en 2010 estaba lista para ser gamificada. O dicho de otro modo: La gamificación era una idea perfectamente adaptada a su momento.

Conducta de juego

Llegados a este punto, puede que te preguntes: pero ¿funciona? Seguramente, empresas como Apple, Uber, Strava, Microsoft, Garmin y otras no se molestarían en gamificar sus productos y servicios si no hubiera pruebas de la eficacia de la estrategia. La respuesta a la pregunta, por desgracia, es super molesta: define "funciona".

Dado que la gamificación está tan extendida y es tan variada, es difícil abordar su eficacia de forma directa o exhaustiva. Pero se puede decir con seguridad lo siguiente: la gamificación no ha salvado el mundo. El cambio climático sigue existiendo. Igual que la obesidad, la pobreza y la guerra. Gran parte del poder de la gamificación genérica reside supuestamente en su capacidad para empujarnos o alejarnos de ciertos comportamientos mediante la competición (retos y tablas de clasificación), recompensas (puntos e insignias de logros) y otras fuentes de retroalimentación positiva y negativa.

La gamificación es, y siempre ha sido, una forma de inducir comportamientos específicos en las personas utilizando palos y zanahorias virtuales.

En este sentido, los resultados son desiguales. En 2022, la teoría del empujoncito perdió mucho de su brillo entre los académicos después de que un metaanálisis de estudios previos concluyera que, tras corregir el sesgo de publicación, no había muchas pruebas de que funcionara para cambiar el comportamiento en absoluto. Aun así, hay muchas maneras de dar empujoncitos y muchos comportamientos que modificar. El hecho es que mucha gente afirma estar muy motivada para cerrar sus anillos, ganar sus coronas del sueño o alcanzar o superar un número cada vez más ridículo de pasos en sus Fitbits (véase el humorista David Sedaris).

Sebastian Deterding, uno de los principales investigadores en este campo, sostiene que la gamificación puede funcionar, pero sus éxitos tienden a ser realmente difíciles de replicar. Según Deterding, los académicos no solo desconocen qué funciona, cuándo y cómo, sino que "la mayoría de las veces tenemos historias sin más, sin datos ni pruebas empíricas".

En realidad, los acólitos de la gamificación siempre han tirado de un viejo libro de jugadas que se remonta a principios del siglo XX. Entonces, conductistas como John Watson y B.F. Skinner veían los comportamientos humanos (una categoría que para Skinner incluía pensamientos, acciones, sentimientos y emociones) no como el producto de estados mentales internos o procesos cognitivos, sino más bien como el resultado de fuerzas externas, fuerzas que podían manipularse convenientemente.

Si la teoría del condicionamiento operante de Skinner, que repartía recompensas para reforzar positivamente ciertos comportamientos, se parece mucho a los "Fulfillment Center Games" de Amazon, que reparten recompensas para obligar a los trabajadores a trabajar más duro, más rápido y durante más tiempo, no es una coincidencia. La gamificación es, y siempre ha sido, una forma de inducir comportamientos específicos en las personas utilizando zanahorias y palos virtuales.

A veces puede funcionar; otras, no. Pero en última instancia, como señala Hon, la cuestión de la eficacia puede no venir al caso. "No hay un antes o un después con el que comparar si tu vida está siempre siendo gamificada", escribe. "Ni siquiera hay una forma estática de gamificación que pueda medirse, ya que el diseño de la gamificación coercitiva está siempre cambiando, un objetivo móvil que solo va hacia una intrusión mayor y más granular".

El juego de la vida

Como cualquier otra forma de arte, los videojuegos ofrecen un asombroso abanico de posibilidades. Pueden educar, entretener, fomentar la conexión social, inspirar y animarnos a ver el mundo de formas diferentes. Algunos de los mejores consiguen hacer todo esto a la vez.

Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la sensación de estar atrapados en un juego agotador al que no nos hemos apuntado. Este supone que nuestros comportamientos pueden cambiarse con brillantes chucherías digitales, constante competencia artificial y premios sin sentido. Y lo que es aún más insultante, el juego actúa como si existiera para nuestro beneficio —prometiendo hacernos más aptos, felices y productivos— cuando en realidad sirve a los intereses comerciales y empresariales de sus creadores.

Las metáforas pueden ser una forma imperfecta pero necesaria de dar sentido al mundo. Hoy en día, no es raro oír hablar de subir de nivel, tener una mentalidad de Modo Dios, ganar puntos de experiencia y subir (o bajar) los niveles de dificultad de la vida. Pero la metáfora que más me resuena —la que parece captar a la perfección nuestro predicamento actual— es la del NPC, o personaje no jugable, por sus siglas en inglés.

Los NPC son las "máquinas de Sísifo" de los videojuegos, programados para seguir un guion definido para siempre y nunca cuestionar o desviarse. Son actores secundarios en la historia de otro, normalmente encargados de llevar adelante una trama específica o de realizar algún trabajo manual. Llamar a alguien NPC en la vida real es acusarle de seguir las rutinas, de no pensar por sí mismo, de no ser capaz de tomar sus propias decisiones. Este es, para mí, el verdadero resultado final de la gamificación. Es la aquiescencia que pretende ser empoderamiento. Despoja a los juegos de aquello que los hace únicos —el sentido de la autonomía— e intenta enmascararlo con burdos sucedáneos de logros.

¿Qué podemos hacer? Dado el alcance y la omnipresencia de la gamificación, criticarla a estas alturas puede parecer un poco inútil, como arremeter contra el capitalismo. Y, sin embargo, sus propias promesas fallidas pueden indicar el camino hacia un posible respiro. Si la gamificación del mundo ha convertido nuestras vidas en una mala versión de un videojuego, tal vez sea el momento perfecto para recordar por qué los videojuegos de verdad son geniales. Quizás, tomando prestada una idea de McGonigal, todos deberíamos empezar a jugar a juegos mejores.

Bryan Gardiner es escritor y vive en Oakland, California.